達磨寺の見どころ方丈の屋根の形が左右で違う開く

方丈というのは禅宗寺院によくある建築様式で、ほとんどが正方形で入母屋です。そしてまたほとんどが寺の本堂です。ここの方丈はたいへん珍しく、本堂ではありません。またとても珍しく、片方が入母屋(いりもや:写真の屋根の左側)で、もう一方が切妻(きりづま:同右側)です。方丈でなくてもこんな形は見たことがありません。

方丈というのは禅宗寺院によくある建築様式で、ほとんどが正方形で入母屋です。そしてまたほとんどが寺の本堂です。ここの方丈はたいへん珍しく、本堂ではありません。またとても珍しく、片方が入母屋(いりもや:写真の屋根の左側)で、もう一方が切妻(きりづま:同右側)です。方丈でなくてもこんな形は見たことがありません。

理由はよくわかっていません。水木しげるさんの本に出てきた方丈がこんなだったような。関係あるのかな、でもあれは妻入り(入口が横ではなく妻側にあること)の上にヒサシが付いただけだしなあ。いずれにしても日本のみならず世界的に珍しい建物ではないでしょうか。

左の写真は当寺の達磨座像です。手がありますね。なんか足もあるようです。達磨さんて座禅しすぎて手足も腐ってなくなったんじゃないの? いいえそれは俗説です。

左の写真は当寺の達磨座像です。手がありますね。なんか足もあるようです。達磨さんて座禅しすぎて手足も腐ってなくなったんじゃないの? いいえそれは俗説です。 千手観音さまは手が千本、だけでなく眼も千個あります。さらにはお顔も十一あるのが普通です。ので千手千眼十一面観音さまです。とはいうもののほとんどのの千手観音さまの手の数はそんなに多くはなくて42本位が普通です。これは1本で25本を代表するのだそうです。まれに実際に千本の観音さまもおられます(唐招提寺など)。でもこの場合やはり手がとても小さくなってしまうようです。こちらの観音さまは手が五百弱、これぐらいの手の大きさが、全体のバランスもちょうどよくとても美しいです。またお顔も柔和で人気のある観音様です。

千手観音さまは手が千本、だけでなく眼も千個あります。さらにはお顔も十一あるのが普通です。ので千手千眼十一面観音さまです。とはいうもののほとんどのの千手観音さまの手の数はそんなに多くはなくて42本位が普通です。これは1本で25本を代表するのだそうです。まれに実際に千本の観音さまもおられます(唐招提寺など)。でもこの場合やはり手がとても小さくなってしまうようです。こちらの観音さまは手が五百弱、これぐらいの手の大きさが、全体のバランスもちょうどよくとても美しいです。またお顔も柔和で人気のある観音様です。 太子が手に持っている細長い板みたいなの、これを何というか知っていますか。「笏(しゃく)」って言うそうです。中国は周の武王の時代、日本では推古天皇の御代に始まったそうで、儀式の時に威儀を整えるための道具だそうです。でも実は、時々カンニングペーパーにもなったそうです。また「男子は笏、女子は扇(せん)を持つ」とあります。女性は扇なんですね。なるほど。

太子が手に持っている細長い板みたいなの、これを何というか知っていますか。「笏(しゃく)」って言うそうです。中国は周の武王の時代、日本では推古天皇の御代に始まったそうで、儀式の時に威儀を整えるための道具だそうです。でも実は、時々カンニングペーパーにもなったそうです。また「男子は笏、女子は扇(せん)を持つ」とあります。女性は扇なんですね。なるほど。 いつも来られる団体バスツアーの方々がおられます。その方々は境内参詣のあと一端、山門(南門:古い方の門)を出て空を見上げておられます。見ると山門の瓦の上にこんな子らがいます。おやすこし誰かに似ていませんか?

いつも来られる団体バスツアーの方々がおられます。その方々は境内参詣のあと一端、山門(南門:古い方の門)を出て空を見上げておられます。見ると山門の瓦の上にこんな子らがいます。おやすこし誰かに似ていませんか? 仏さまなどはよく蓮の花の上に座っておられますね。これを蓮座(れんざ)といいます。こちらの千手観音さまは岩の上に座っておられ、これを岩座(がんざ)といいます(実際の材は自然木ですが)。これはどこにでもお出ましになって我々を救ってくださるという意味だそうです。

仏さまなどはよく蓮の花の上に座っておられますね。これを蓮座(れんざ)といいます。こちらの千手観音さまは岩の上に座っておられ、これを岩座(がんざ)といいます(実際の材は自然木ですが)。これはどこにでもお出ましになって我々を救ってくださるという意味だそうです。 西暦1217年、宋に入られた勝月房慶政上人は中国僧からこんな質問を受けました。「日本の法隆寺にあるという舎利を見たことがありますか。また達磨寺に達磨塔はありますか。」 法隆寺と達磨寺のことはは当時中国でもよく知られていたのです。そしてまたこれは「聖徳太子と達磨大師の物語」が中国でも既に知られていたことを意味します。

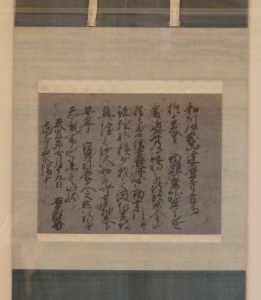

西暦1217年、宋に入られた勝月房慶政上人は中国僧からこんな質問を受けました。「日本の法隆寺にあるという舎利を見たことがありますか。また達磨寺に達磨塔はありますか。」 法隆寺と達磨寺のことはは当時中国でもよく知られていたのです。そしてまたこれは「聖徳太子と達磨大師の物語」が中国でも既に知られていたことを意味します。 左は正親町(おおぎまち)天皇の綸旨(りんじ:天皇のお言葉)です。かわったお名前の天皇様ですがどんな天皇だったのでしょうか。戦国初期の頃、松永久秀は東大寺の大仏に火をかけ、また当寺にも火を放ち焼失させてしまいました。これを嘆かれた天皇は両寺に対しこれを再興せよとの綸旨を賜りました。

左は正親町(おおぎまち)天皇の綸旨(りんじ:天皇のお言葉)です。かわったお名前の天皇様ですがどんな天皇だったのでしょうか。戦国初期の頃、松永久秀は東大寺の大仏に火をかけ、また当寺にも火を放ち焼失させてしまいました。これを嘆かれた天皇は両寺に対しこれを再興せよとの綸旨を賜りました。 「や、殿、われはとても痛手を負うたれば、ここにて討死せんずるぞ。御辺は急ぎ宮の御方へ走り参り、この由を申して、ひとまども落としまゐらせよ」(太平記)。片岡八郎は王寺の人、南北朝動乱のなか元弘二年(1332)十津川に入られた後醍醐天皇の太子大塔宮護良親王を害せんとす玉置の一党を一身にて防ぎ戦死されました。当寺に墓所があり片岡八郎公顕彰会の方々と共に代々篤く供養しています。

「や、殿、われはとても痛手を負うたれば、ここにて討死せんずるぞ。御辺は急ぎ宮の御方へ走り参り、この由を申して、ひとまども落としまゐらせよ」(太平記)。片岡八郎は王寺の人、南北朝動乱のなか元弘二年(1332)十津川に入られた後醍醐天皇の太子大塔宮護良親王を害せんとす玉置の一党を一身にて防ぎ戦死されました。当寺に墓所があり片岡八郎公顕彰会の方々と共に代々篤く供養しています。